10月24日,我校学术活动月举办第二场“国内外学者共议智慧教育新趋势”国际论坛。论坛汇聚德国、澳大利亚、乌克兰、日本、波兰5位知名学者,以及国内智慧教育领域青年学者,聚焦人工智能赋能教育核心议题中的应用场景、创新案例与未来趋势,分享研究成果,促进跨国教科研交流。

校党委委员、副校长王月海出席论坛并致辞,深刻阐释了本次论坛的重要意义。他指出,本次国际学术对话是学校推进教育数字化转型的关键实践,当前人工智能正以“系统性重塑”之力改变教育理念、教学模式与育人范式。“智慧教育的核心在于实现质量提升、公平推进与学习者终身发展的统一,这与学校‘从基于信息网络的学习平台向突出人工智能赋能的数字大学转型’的战略目标高度契合。”王月海副校长强调,期待以本次论坛为起点,推动人工智能与开放教育深度融合,为服务全民终身学习体系建设注入新动能。

王月海副校长致辞

论坛上午场以“AI赋能的教育认知融合与决策机制优化”为主题,中外学者聚焦AI与教育认知的深度结合,分享多项研究成果。

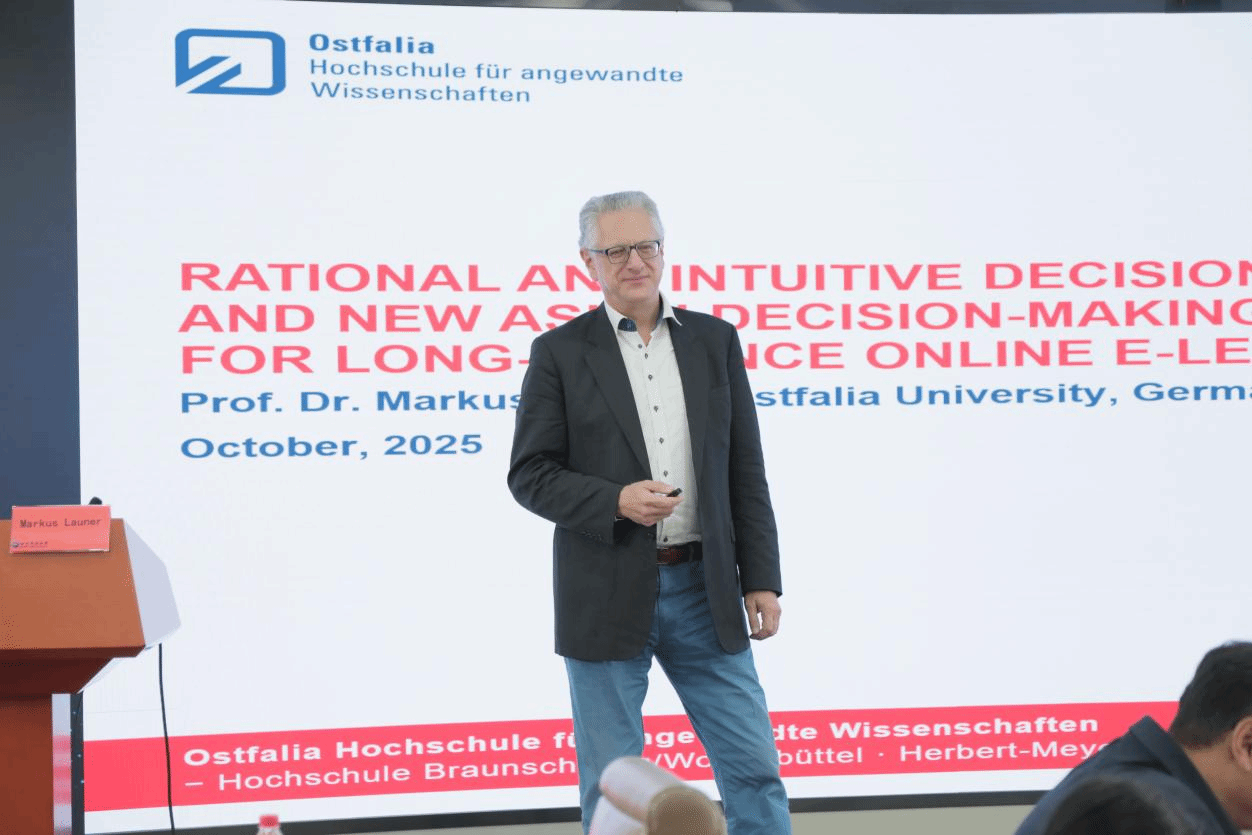

德国奥斯特法利亚大学马库斯・A・劳纳教授(Markus A. Launer)以《远程在线学习中的理性与直觉决策机制》为题,提出融合亚洲文化视角的教育决策模型。他系统阐释了直觉决策的9种亚洲特色风格,开发出12维度决策能力测评工具,并呼吁将东方智慧纳入全球教育决策体系。

马库斯・A・劳纳教授发言

乌克兰国立生命与环境科学大学达莉娅・苏普伦教授(Daria Suprun)基于多国大学生样本研究,揭示了大学生直觉决策能力显著滞后于理性分析能力发展,低年级学生存在 “认知发展窗口期”。她指出,直觉决策能力不足易导致学术选择与生活规划失衡,建议通过情绪调节训练、直觉推理专项课程及真实场景模拟,弥补认知发展断层。

达莉娅・苏普伦教授发言

首都师范大学王梦倩博士通过全球33项实验与准实验研究的元分析,得出AI对教师专业发展具有显著赋能效果,呼吁建立“行政支持-学校变革-研究介入”联动机制,破解AI赋能教师发展的实践困境。

王梦倩博士发言

论坛下午场围绕“全球智慧教育生态中的跨领域对话与多维探索”展开,中外学者结合实证案例,探讨AI时代智慧教育的全球挑战与各国方案。

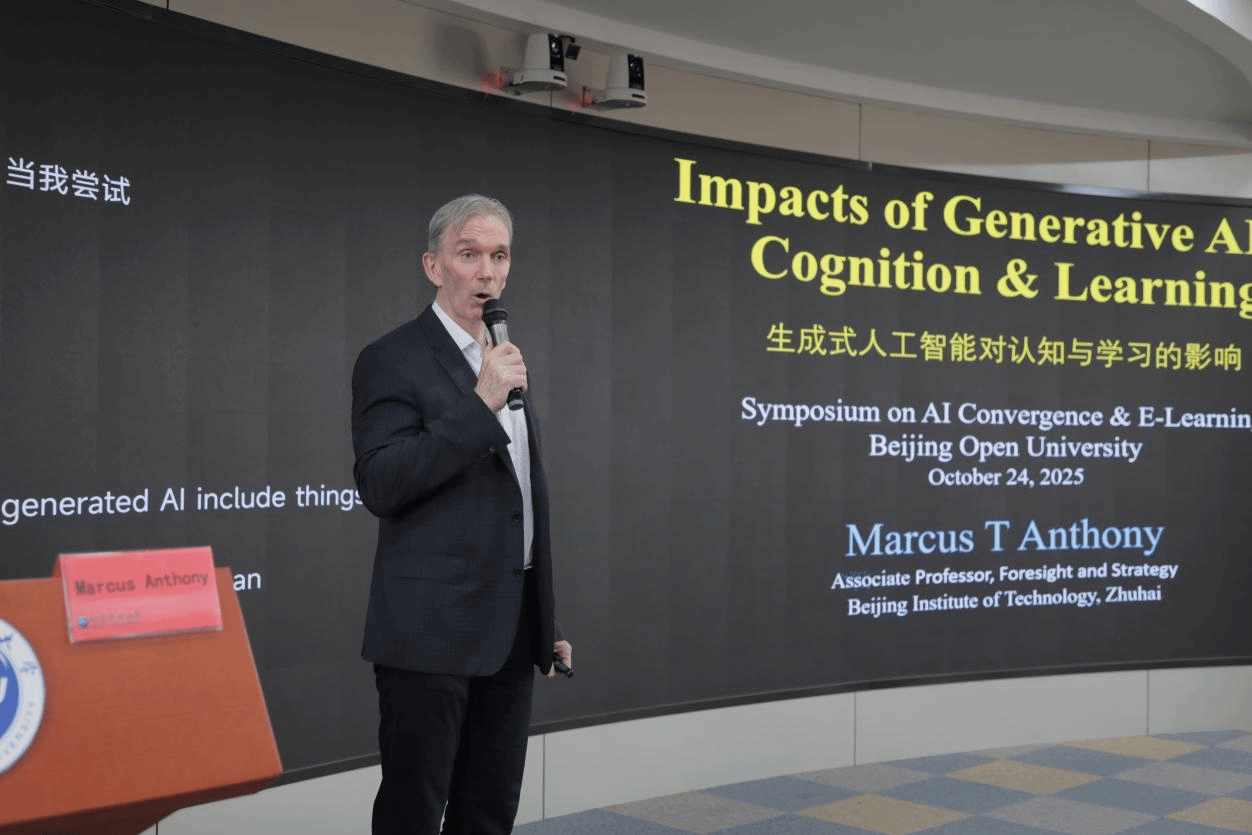

北京理工大学马库斯・T・安东尼副教授(Marcus T. Anthony)基于全球前沿研究,辩证分析生成式AI的教育价值与风险,他呼吁建立“AI有意识使用”框架,将其定位为“启发工具而非答案机器”,守护人文教育本质。

马库斯・T・安东尼副教授发言

华沙生命科学大学玛尔泽娜・甘茨博士(Marzena Ganc)分享了波兰高等教育AI应用现状,学生群体呈“技术敏感型”特征,教师群体则表现为“风险规避型”倾向,她提出“分层赋能机制”解决方案——为学生搭建AI创新实验室,为教师开设算法透明度工作坊。

玛尔泽娜・甘茨博士发言

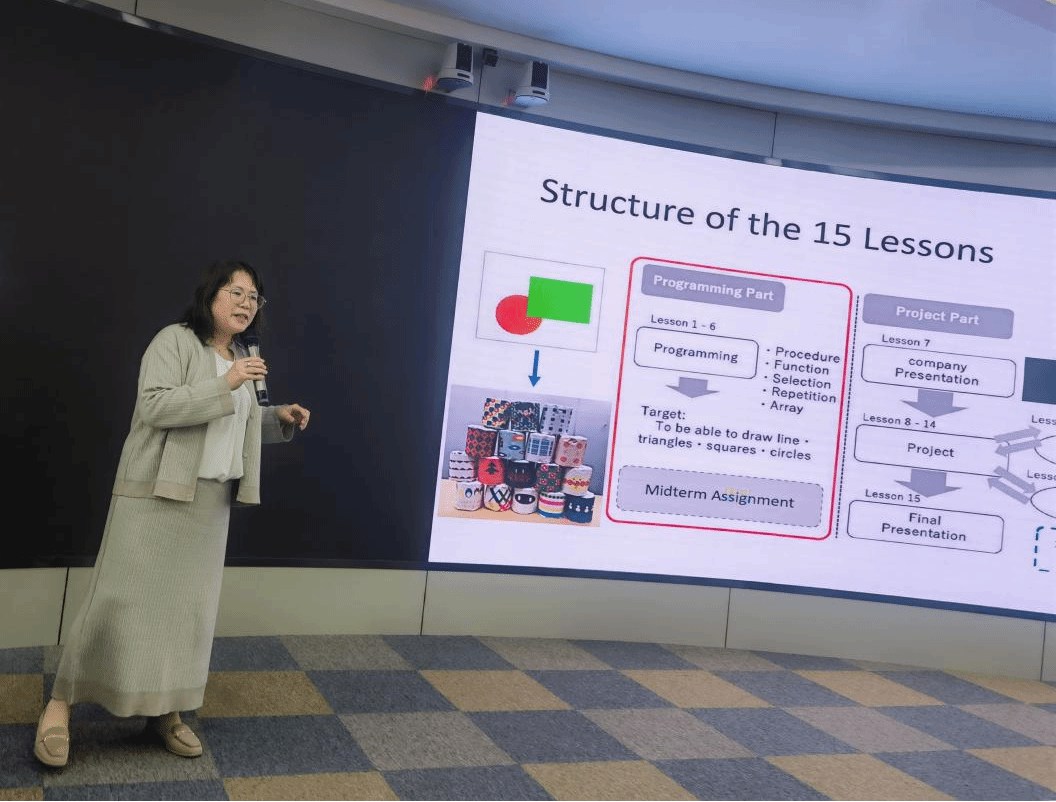

日本费利斯女学院大学内田・奈津子博士(Natsuko Uchida)基于“不对称合作模型”,提出“全球科技桥梁项目”创新框架,通过跨国资源互补破解教育公平难题,为资源失衡地区提供可复制的技术教育范式。

内田・奈津子博士发言

我校城市管理学院杨波副教授以菲律宾开放大学为案例,提出“品牌建设牵引质量保障”的开放教育创新路径。他指出,开放教育不应简单对标传统高校,而需建立契合终身学习者特质的质量坐标,推动开放大学成为“托举职业提升、承载学术追求”的新型教育载体。

杨波副教授发言

全体参会人员合影

本次论坛通过搭建“跨国界、跨学科、跨文化”的对话交流平台,既是学校教育数字化转型的“实践窗口”,也是开放教育走向国际的“对话桥梁”。未来,学校将持续拓展国际科研合作网络,将论坛成果转化为智慧教育发展的实践动能,为构建泛在可及的终身学习体系注入开放教育智慧。

供稿:科研外事处

审核:张琳琳

京公网安备:11010802023446号版权所有:北京开放大学

京公网安备:11010802023446号版权所有:北京开放大学